|

||

■中統鈔■ 紙幣は唐代からあり、宋代には かなり普及していました。 しかしそれらは流通期限や 区域が限定されているものでした。 |

||

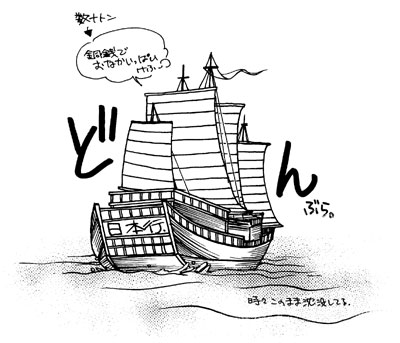

フビライが南宋を下した折、銅銭を発行するための銅の確保が間に合わず、でもとにかくお金は必要なので、とりあえず紙幣を発行したのでした。 (日本政府だって、10円玉を発行するために、銅を確保してるのです。 そういうための銅が間に合わなかったわけ) 税金の払い込みに紙幣を使わせたので、 政府が必ず受け取ってくれるなら・・・ってことで、 紙幣の信用はとても高かったのです。 (政府の信用が高かったってことでもあります) 元王朝末期には紙幣が乱発されて、すごいインフレしちゃうんですけどね。  こうして、中国国内で使い道のなくなった銅銭を近隣諸国に輸出したので、日本やタイやベトナムで、急速に銅銭による貨幣経済化が進みました。 日本でも、年貢を銭で払う「代納銭」などが盛んに行われるようになります。 (それまで物々交換だったし、年貢も現物納品でした) 銅銭を輸入するための日本からの輸出品は、 金、銀、銅(銅銭の原料は日本産なの)、硫黄、などの 資源、(昔は日本も資源国だったんだよね〜υ) 刀剣、扇、蒔絵、螺鈿などの工芸品でした。 (日本の工芸品は、宋代から詩にも詠われる名品でした) |

||

税率は30分の1(3.3%)が原則。 元朝では港や関所ごとに徴収されていた関税をすべて撤廃し、 最終売却地で売上税を1度だけ払えばよいことになりました。  |

||

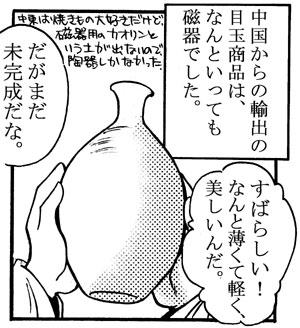

中国で青花(チンホヮ)、日本で染付け、英語で ブルー&ホワイト、ペルシャ語でラジュヴァルディーナ(ラピスラズリ製、と言う意味)。 宋代の白磁、青磁で一旦の頂点を極めた中国の焼き物は、ここで絵付けと言う新しい境地に入りました。異文化融合の賜物です。 これがなけりゃ、皿もツボももっとずっと長い間無地だったでしょう。 |

||

Maruco Polo ベネチアの宝石商人といわれている。 16歳の時、父ニコロ、叔父マッフェオに連れられて、東方の元に向けてベネチアを旅立った。フビライ統治下の元、とりわけ大都(カン・バリク)の貿易の華やかさを描いた旅行記『東方見聞録(百万の書)』はベストセラーになり、その後多くの西洋人を東方へ駆り立てたことで有名だが、ホントの所どういう形態で出された本かもよくわかっていない。 自分ではフビライに重用された側近と言っているが、モンゴル側の史料にはマルコにあたる名は一切見当たらない。しかし、かなりのポジションにいなければ知らないだろうと言うことが平然と語られていたりもするので、謎の男度がいや増している。(諜報部隊の部隊長の実名が暴露されてたりするそうな。もう元に行く気はなかったからだろうが、こんなんバレたら殺されるぞオマエυ) 実際には中国まで行っていない説、複数の人の体験を、マルコの名でまとめた架空人物説、ローマ教皇のスパイ説など、さまざまな説が飛び交っていて、現在も実際のところは分かっていない。 ちなみにこのイラストの元になった有名な肖像画は、ジェノバの市庁舎に飾られている。そこの牢にぶち込まれてヒマしてる時に書いたので、関係があるのだ(笑) |

||